蛍光顕微鏡用カメラ

一般的な撮影から専用のハードウェアやソフトウェアを駆使した微細な粒子・分子の高度な解析に至るまで、医療・ライフサイエンス分野の幅広い用途に活用されている蛍光顕微鏡。

その撮影に使用するカメラを選定する際には、カメラ自体の特性やセンサーの性能、さらには実際の用途における要件を考慮することが求められます。

イメージサイズ、画素数

通常の光学顕微鏡と同じ可視光を利用する蛍光顕微鏡は、イメージサイズ、倍率、画素数といった光学的要件も大きく変わりません。ただし、大型のFマウントを使用すると、コストが増大するので注意が必要です。これに対し、一般に普及しているCマウントは、優れた光学性能はもちろん、手頃な価格も大きな魅力です。このほか、コストやスペースが限られている場合は、Sマウントを選ぶとよいでしょう。センサーについては、撮像領域を最大限に確保できる四角形のものが主流ですが

画像処理システムの中でも重要な役割を有する機器であるため、選定の際には、性能の違いを十分に把握することが重要です。

CCD、CMOS、sCMOS、BSI

従来の蛍光顕微鏡に広く採用されてきたCCDセンサーは、今でも一部のハイエンド向け顕微鏡カメラに搭載されることがありますが、CMOSセンサーの登場により、その姿を徐々に消しつつあります。特に最新モデルのCMOSセンサーは、ノイズ、速度、画素数、消費電力、放熱性、コストの面で従来のCCDセンサーと同等またはそれ以上の性能を有していることから、ライフサイエンス分野の高度な用途において存在感を増しています。

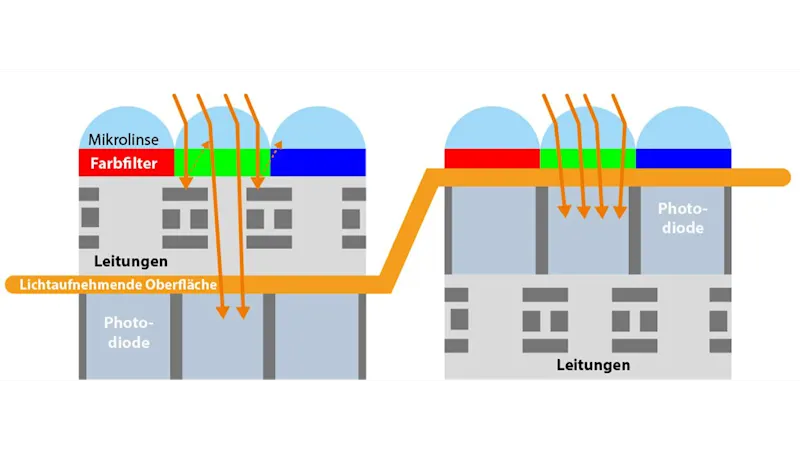

進化を続けるCMOSセンサーのうち、産業用途にも活用されている裏面照射(BSI)型CMOSセンサーは、構造そのものを裏返し、マイクロレンズの真下に受光部のフォトダイオードを配置することにより、量子効率を大幅に向上させています(図1)。

モノクロ、カラー

一般的な蛍光観察では、量子効率の高いモノクロカメラが好まれます。カラーカメラの量子効率が低い原因は、ベイヤーフィルターにあります。このフィルターは、デベイヤリングと呼ばれる工程で画像の色情報を取得するために必要不可欠なものですが、特定の波長を有する光しか通さないため、入射光量が減少してしまいます。これに加え、650~700nmの赤外線を遮断するIRカットフィルターを使用していることも、量子効率の低下につながっています。

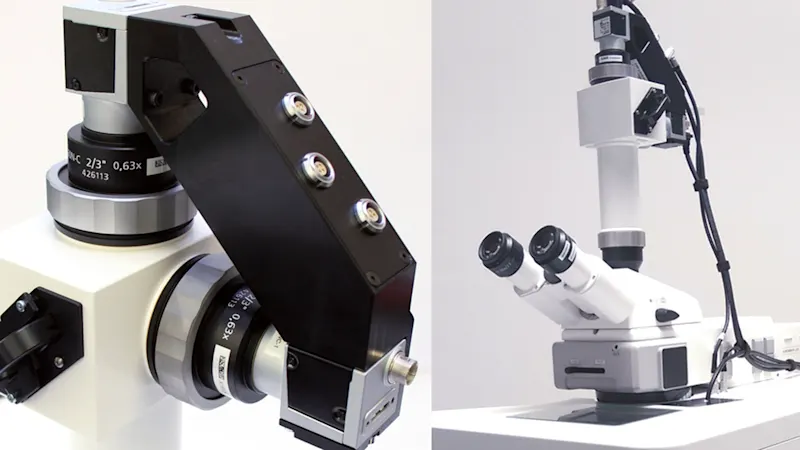

一般的に、複数の蛍光物質を使用して共局在する分子を解析する場合は、それぞれの励起波長や蛍光波長に応じて光源やフィルターを上手く組み合わせながら、複数のモノクロカメラで撮影を行います(図3)。

例外として、カラーカメラ1台で蛍光観察を行うこともありますが、これは感度要件が低い場合に限ります。

グローバルシャッター、ローリングシャッター

CCDセンサーにはグローバルシャッター方式のものしかありませんが、CMOSセンサーはこれに加え、ローリングシャッター方式も選択できます。特に被写体が動いている場合は、シャッター方式の違いが画質に大きな影響を与えます。受光部の電子部品が少ないローリングシャッターは、読み出しノイズが低減されるというメリットはあるものの、1列ずつ順番に露光を行うため、被写体が動くと周囲の空間が歪んでしまいます。一方、センサー面を一度に露光するグローバルシャッターなら、露光時間に差がないため、このような動体歪みは生じません。

感度、ダイナミックレンジ

実際の条件にもよりますが、蛍光反応は一般的に非常に弱いものです。そのため、画質を考慮する前に、まずはシステム自体に蛍光反応を検出できるだけの感度があるかを確認しなければなりません。感度とは、言い換えれば、ノイズと信号を区別するために必要な最低限の光量です。ここで重要となる指標として、光源から照射された光が電荷に変換される比率を示す「量子効率(QE)」が挙げられます。量子効率は光の波長によって変わるため、その数値を最大化するには、使用する蛍光物質の波長を感知できるセンサーが必要になります。量子効率が高いほど入射光量は増加し、露光時間の短縮や蛍光物質のフォトブリーチングの防止、間接的な撮影速度の向上につながります。

また、露光時により多くの光を受け取ることも非常に重要です。これに関係する指標として、1つのピクセルが1回の露光で変換できる電荷量の上限を示す「飽和容量」があります。飽和容量が高いと受け取れる光の量が増えるため、必要な露光回数が減ります。

一方、本来の信号を取得するために必要な電荷量の最大値と最小値の比率(詳しくは次のセクションの「読み出しノイズ」を参照)を示したものが「ダイナミックレンジ」で、これによりカメラの光検出性能がわかります。

最後に「絶対感度閾値」ですが、これは「信号対ノイズ比(SN比)=1」、つまり信号とノイズが同じになる場合の光子の数を示し、数値が低いほど、本来の信号の取得に必要な光量が少なく済みます。なお、ピクセルサイズは考慮に入れていないため、ピクセルサイズの異なるカメラの比較には直接使用できません。

画質、ノイズ

画質、ノイズ

ノイズは、本来の信号と機器の発する信号が区別できない場合に発生します。特定の輝度における画像処理システム全体のノイズ量を示す数値を「SN比」と呼び、数値が大きいほど画質が高くなることから、カメラ性能の比較に広く使用されています。画像処理の工程で発生するノイズの中には、光子の形状が原因のショットノイズ(フォトンノイズ)など、カメラ側での低減が難しいものも存在します。しかし、画質の低下につながるほかのノイズについては、センサーやカメラが大きく影響しています。最近では、画質や性能の面で従来のCCDセンサーを上回るCMOSセンサーも見かけられるようになりました。撮影1回当たりの信号に含まれるノイズの量を評価する指標として「読み出しノイズ(テンポラルダークノイズ)」があり、「e-」の単位で表されますが、最新のCMOSセンサーの場合、この読み出しノイズが2e-まで低下しています(図4)。

ほかに蛍光観察の際にノイズの原因になるものとして、露光時間の増加による「暗電流」の発生が挙げられます。暗電流は、露光中に電子が漏れ出たもので、こちらも「e-」の単位で表されます(図5)。また、暗電流には、温度が7°C上昇するごとに倍増するという特性があります。

このように一時的な現象ではなく、周囲の環境によって変化するノイズを「固定パターンノイズ」と呼び、電荷量やセンサー面の温度の違いで発生するため、ピクセルごとにばらつきが見られます。

一般的な暗電流の測定では、入光がない状態で生成された電荷量のばらつきを示す「暗出力不均一性(DSNU)」と、一定の光量におけるピクセル間のばらつきを示す「感度不均一性(PRNU)」を評価します。その際、判断基準となる閾値を設けることで、信号なしで白く表示されるホットピクセルを含め、ドット抜けを検出できます。多くのカメラメーカーでは、品質管理の工程において周囲のピクセルによる補正処理を行うなど、ドット抜けによる不具合が発生しないように対策を講じています。

インターフェース

さまざまな種類があるインターフェースを選定する際には、用途に応じて転送速度やケーブル長、汎用性、導入にかかる労力・コストを考慮しなければなりません。蛍光顕微鏡の場合は、USB 3.0(USB 3.2 Gen 1)とGigEが一般的に採用されています。また、この2種類のインターフェースについては、大手カメラメーカーの協力の下、設計・セットアップ性・性能の向上を目的として、画像処理向けの専用規格も整備されています。

代表的なインターフェースとして知られるUSB 3.0は、プラグアンドプレイ対応で簡単に接続できることに加え、5MP・75fpsによる撮影が可能な380MB/秒の転送速度を有し、電源供給や複数のカメラの運用も可能であるなど、ほとんどの用途に対応できますが、ケーブル長は数m程度と短めになっています。一方、GigEは、転送速度こそ100MB/秒とやや低いものの、長い転送距離と正確な同期を特長としており、マルチカメラシステムに最適です。USB 3.0とGigEは、いずれも転送速度を最大4倍まで向上させた次世代規格がすでに発表されていますが、対応するハードウェアが少ないため、市場への普及にはまだ時間がかかりそうです。

冷却

暗電流に大きな影響を及ぼすセンサー温度は、特に暗い環境における撮影で露光時間が長くなる場合、SN比や画質の低下を招きます。そのため、通常はカメラを冷却しなければなりませんが、蛍光観察ではその必要がない場合もあります。冷却対策はシステムコストの増大につながることから、蛍光反応の強さが十分であれば、カメラに対して強制冷却を行わなくても問題ありません。ただし、カメラの設計によっては、センサー温度を上昇させるおそれがあります。熱の発生を防止するには、省電力のカメラを選択するとよいでしょう。また、放熱設計のハードウェアを採用したり、カメラに別途ヒートシンクを取り付けたりすることにより、熱を外部に放出することもできます。

一方、センサー自体を強制冷却する際には、熱電冷却(ペルチェ)素子を使用します。一般的なファン式のものであれば、放熱はもちろん、センサー温度が周囲より低くなった場合の除湿にも役立ちます。ファンによる振動を防止したい場合は、水冷式のものを選ぶとよいでしょう。

ファームウェア機能の活用

暗い環境で撮影を行う場合、高性能なハードウェアやセンサーを使用する以外に、カメラのファームウェア機能を利用して画質を向上させることもできます。

例えば、ドット抜け対策を行っているメーカーでは、最終検査において異なる露光時間で撮影を行い、その結果発見したドット抜けに関する情報をカメラのキャッシュに保存しています。こうすることにより、実際の運用時にドット抜け箇所が周囲のピクセルで補正され、画質やSN比が向上します。

CMOSセンサーの進化により、従来のCCDカメラでは多大なコストがかかっていた高度な撮影も可能になりました。特に、ライフサイエンス分野の分析・処理に蛍光観察が広く活用されるなど、CMOSセンサーの重要性はますます高まっています。

蛍光観察の用途

“蛍光”はある特定の技術ではなく、単なる物理現象を指すこともあり、その用途は、ライフサイエンス分野における分析、定量的測定・可視化など、無限に存在します。蛍光物質は、タンパク質(抗体)、核酸、微粒子などのキャリアと組み合わせることができるほか、遺伝子マーカーとして組織の中に取り込み、細胞生物学的な機能やプロセスを観察することも可能です。また、物質分析や科学捜査など、ライフサイエンス以外の分野で蛍光観察が採用されることもあります。蛍光観察のさまざまな活用事例を以下にまとめました。

自己免疫疾患や感染症の体外診断では、間接免疫蛍光顕微鏡観察と呼ばれる方法を使用して患者の血液中に存在する自己抗体を検査します。

その際、手動顕微鏡以外にも、患者の血清から培養した細胞の蛍光パターンをソフトウェアで分析し、その結果を臨床検査技師に提供する自動システムがすでに登場しています。さらに、患者の血清中にあるマラリアの病原体を3分以内に検出するシステムもあり、蛍光信号を検知する画像処理アルゴリズムを使用して分析が行われています。

このほか、ポイントオブケア(POC)システムもますます注目を集めるようになっており、シンプルかつ安価であることから、経済やインフラが不安定な地域における医療の改善などに貢献しています。また、ラボオンチップ(LOC)技術により、複雑な研究機器がなくても、小さなチップの上で患者のサンプルを処理することが可能になっています。

手術用顕微鏡を使用した手術では、特殊な蛍光色素を使用して腫瘍組織を染色することにより、高い精度で手術を行うことができます。歯科においても、虫歯のある部分を蛍光で可視化することにより、よりスピーディーで専門的な処置を行えるようになっています。そして何より、病理検査では、患者の生体組織を観察し、病気を診断するために蛍光顕微鏡が使用されています。

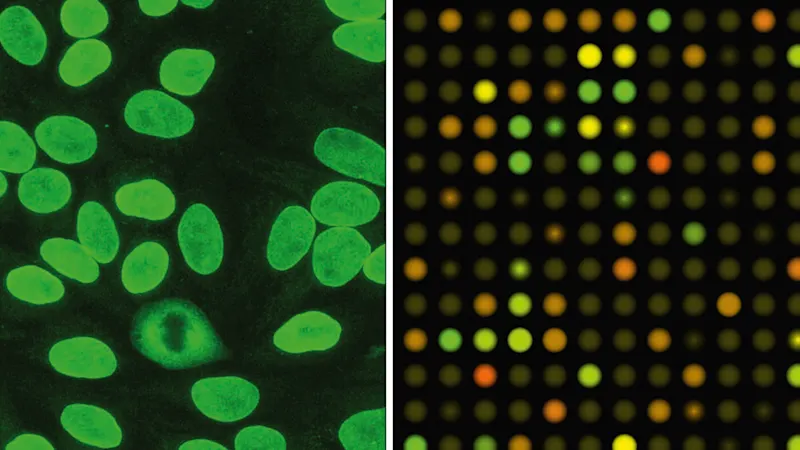

ライフサイエンス分野では、幅広い用途で蛍光観察が行われていますが、その中でも顕微鏡用途は特に大きなシェアを占めています。免疫蛍光顕微鏡では、特殊な方法で特定のタンパク質を検出することにより、細胞や組織内におけるタンパク質の位置を調べたり、特定の試験環境下において細胞死が始まっている部分に標識を付けたりすることができます(図7)。最近では、生細胞の長時間観察を自動的に行うシステムも登場しています。

特に医薬研究においては、新しい作用物質を研究する際に膨大な数のサンプルの分析とスクリーニングを行うため、マイクロアレイやハイコンテントスクリーニングシステムを使用し、小型化や並列化によって分析数を増加させることが非常に重要です(図8)。

このほか、自動コロニーカウンターを使用すれば、蛍光物質を用いてトランスフェクションされた細胞をシャーレの中で選別し、各コロニーのサンプルをピックアップすることができます。つまり、試験の一環として特定の遺伝子物質を細胞内に導入した後でも、引き続きその細胞を研究に使用できることが証明されているのです。